Case

導入事例

1on1の可視化と振り返りで育む主体性と信頼関係

株式会社野村総合研究所

企業規模 :1,001名以上

業種 :コンサルティング、ITソリューションなど

取材協力者:

株式会社野村総合研究所 クラウドネットワーク事業部 松崎 聡 様 (写真左)

株式会社野村総合研究所 クラウドネットワーク事業部 斉藤 佑太 様 (写真右)

導入プロダクト:1on1支援サービス「Ando-san」

1on1、コーチングで進化

2024年10月から2025年3月にかけて、株式会社野村総合研究所のクラウドネットワーク事業部とネットワークサービスマネジメント部で1on1サポートサービス「Ando-san」を導入いただきました。

同事業部では、従前より管理職が部下と定期的な1on1を実施しており、今回一部のマネジメント・リーダー層を対象にコーチング力の向上を目的としたトライアル施策を企画、実施しました。

今回は、「Ando-san」を用いた1on1施策の企画担当者として関わっていただいた松崎さんと、1on1を実施するメンターとしてプログラムに参加いただいた斉藤さんにインタビューを行い、「Ando-san」の導入に至った背景や導入前に抱えていた問題意識、実施後の効果についてお話を伺いました。

導入の決め手

- プレイングマネージャーが多く業務負荷が増えているため、マネジメントの機会として1on1をいかに効果的に実施するかが求められていた。

- 管理職が1on1を体系的に学ぶ機会や、自身の実践を客観的に振り返る機会が乏しく、効果的なマネジメントの再現性が不足していた。

- 従来のようにメンバーに対して強くリードするマネジメントスタイルから個々の主体性を引き出す支援型マネジメントへの転換が求められていた。

導入の効果

- 1on1の記録や可視化を通じて、自身の関わり方を客観的に振り返り、意図をもって対話を設計・改善できるようになった。

- 1on1を体系的に学ぶことで、メンバーごとに適した関わり方や対話の工夫を取り入れられるようになり、マネジメントの質に再現性と継続的改善が生まれた。

- ティーチングとコーチングを使い分けながら、相手に合わせた対話を実施できるようになり、メンバーの主体性と信頼関係を育みやすくなった。

マネジメントの役割が変化する今、必要とされるスキルとは

ー お二人の自己紹介と所属部署における役割を教えていただけますか?

松崎さん:

クラウドネットワーク事業部で課長職を務めています。今回、20代の若手から50代後半まで、幅広い年代にわたる部下5名を対象に1on1を実施しました。

斉藤さん:

クラウドネットワーク事業部において、金融業界向けにネットワーク基盤のシステム構築・維持運営を行うチームでリーダーを務めています。正社員と業務委託パートナーあわせて15名規模のチームを管理していて、そのうち3名を対象に「Ando-san」を用いて1on1を実施しました。

ー 今回「Ando-san」をトライアル導入するに至った背景を教えてください。

松崎さん:

管理職に求められるピープルマネジメントの観点から、1on1は有効な手法だと考えています。しかし、実際には多くの管理職がマネジメントと実務を兼任しており、日々多忙を極めているのが現状です。

だからこそ、せっかく1on1を実施するのであれば、その効果を最大限に発揮し、メンバーの成長を引き出す場にしていく必要性を感じていました。こうした背景から、今回の取り組みでは、1on1を軸にマネジメントスキルの向上を図ることにしました。

ー 組織内で1on1への課題はどのように感じていらっしゃいますか?

松崎さん:

1on1を効果的に行うためのノウハウやスキルを学ぶ機会は、十分とは言えない状況でした。そもそも、マネジメントをする立場になってから1on1を学ぶのではなく、その役割に就く前にスキルを身につけておく必要があると考えていました。

斉藤さん:

私は、メンバーに対して強いリーダーシップを発揮するマネジメント手法には限界があると感じていました。一人ひとりが主体性を持って働き、管理職がその主体性に寄り添いながら支援することで、個々のパフォーマンスが発揮されると考えているためです。従業員の主体性を伸ばした結果、組織全体の生産性向上に繋がると思います。

そうしたマネジメントを実現するためにも、個人の状態や仕事への想いを把握できる1on1という場を、より効果的に活用すべきだと考えるようになりました。

ーマネジメントをする立場がリードするよりも、メンバーの主体性が必要だと感じたのはなぜでしょうか?

斉藤さん:

管理職が業務指示を出して仕事を進めた場合と、メンバーから意見をもらい、合意形成を経て仕事を進めた場合とでは、後者の方がチームの雰囲気が明らかに変わってきました。

実際にこのマネジメント手法が数値的な成果に直結するかどうかはまだ分かりません。しかし、チームの雰囲気が良い方向に変化したことを実感しており、マネジメントを変えていく必要性を感じるようになりました。

1on1の可視化がもたらした行動変容

ー 「Ando-san」を利用する前は、ご自身の1on1の進め方やスキルについてどのように感じていましたか?

松崎さん:

自分の1on1のスキルが十分かどうかを判断する明確な基準がなく、自信を持って取り組めていませんでした。これまで他の管理職がどのように1on1を行っているのかを見る機会もなく、手探りの状態で実施をしていたのが現状です。

また、傾聴スキルについても、そもそも「傾聴」とは何か、具体的な基準が分からず、自分の対応が適切だったのか確信を持てないことが多くありました。「ただ話を聞いていればよいのか?」「質の高い傾聴とは何なのか?」といった疑問を解消したいと思ったのも、今回の取り組みのきっかけです。

斉藤さん:

これまで体系的に1on1の方法を学ぶ機会がなく、「良い1on1」とは何かも曖昧なままでした。1on1を始めた当初は、雑談の延長で実施していたと記憶しています。正しい進め方や1on1の基準が分からず、手探りの状態が続いていたことが課題でした。

ー「Ando-san」を導入する際に不安なことはありませんでしたか?

松崎さん:

私自身は特に不安を感じませんでした。しかし、メンティーが話しづらさを感じる可能性も考慮し、サービス利用前に、会話の内容が記録・保存されないことをメンティーに説明しました。実際に使用してみると、違和感なく1on1を実施することができたので、その点の心配は不要でした。

ー「Ando-san」を利用した感想を教えていただけますか?

松崎さん:

「Ando-san」は1on1終了後にリアルタイムで自分のスコアを確認できるため、記憶が新しいうちに振り返りを行える点が魅力でした。

これまでは手探りで属人的に実施をしていましたが、「Ando-san」を利用することで自分の行動を可視化でき、客観的に分析できたことも良かったと感じています。

また、普段、自分は聞き役に徹しているつもりでいましたが「Ando-san」で部下との1on1を振り返ったところ、傾聴ができていることが可視化され、安心感につながりました。自身の振る舞いを客観視できたことで、内省にも役立ちました。

斉藤さん:

「話す・聞く」のバランスについては五分五分くらいだと予想しており、おおよそ予想通りの結果となりました。松崎と同じく、「Ando-san」で自分の対話の状況をリアルタイムで可視化し確認できたことで、安心感につながりました。

ときには「1on1でいつもより喋りすぎてしまい、傾聴が足りなかった」と感じる場合もあります。しかし、「Ando-san」を活用すればリアルタイムに改善点を把握でき、次回に向けた対策を講じることができます。

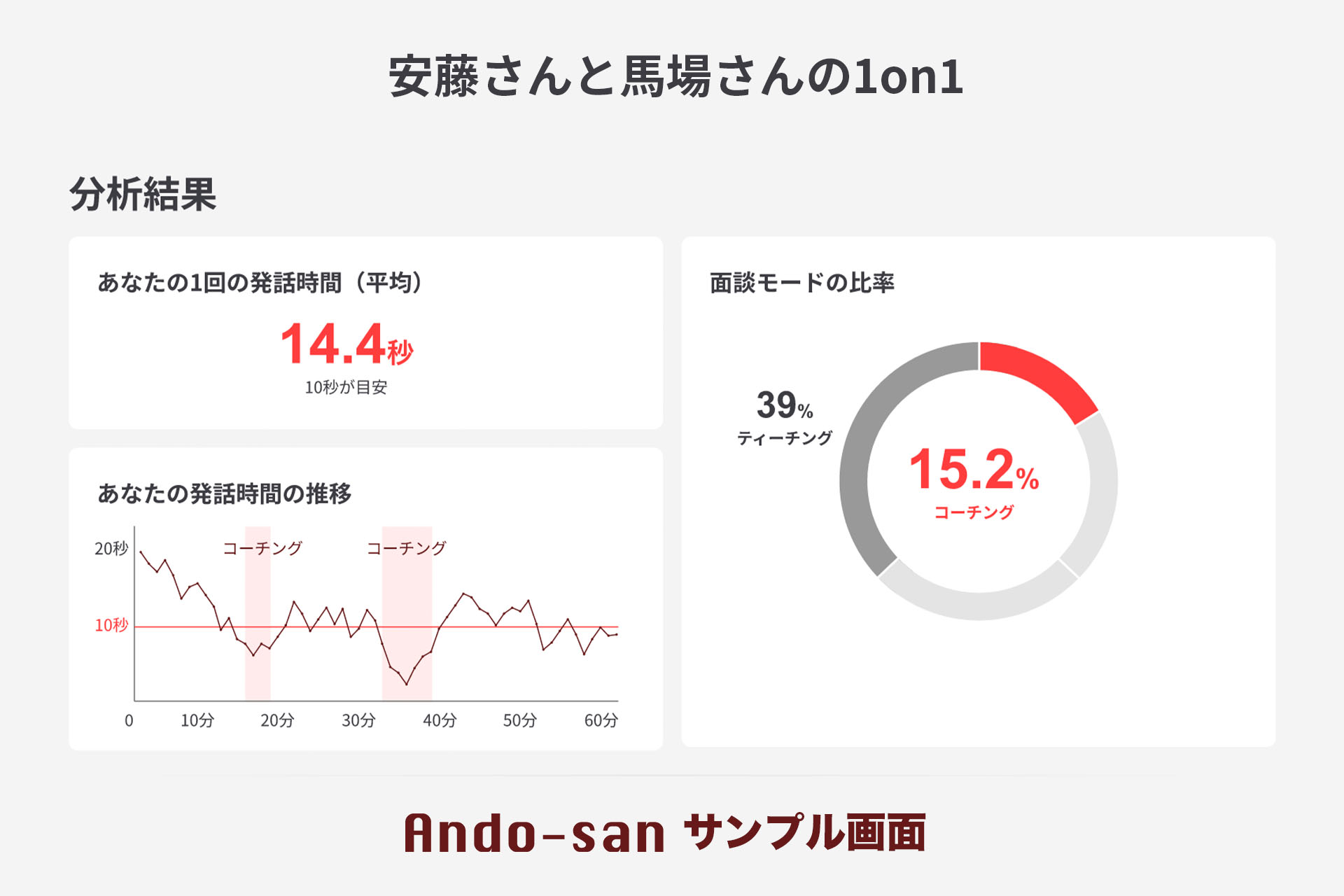

私自身1on1を実施する際には、相手の状況やニーズに合わせて関わり方を変えることを意識しています。意図的にティーチングの割合を増やしたり、時にはコーチングの傾聴に比重を置いて対話をしたりと、「狙い通りのコミュニケーションがとれたか」についてAndo-sanで確認できるのが便利でした。

ー「Ando-san」と併せて弊社が実施している「ふりかえりセッション」にもご参加いただきましたがいかがでしたか?

斉藤さん:

1on1実施直後に新鮮なデータを振り返るのも有効ですが、改めて振り返る機会を設けることで、深い内省や分析につなげることができました。

また、「ふりかえりセッション」はメンター同士で意見交換を行うワーク形式でもあったため、自分の考えをアウトプットすることで整理が進み、より学びを深めることができました。

ー「Ando-san」を使用してからご自身の1on1に変化はありましたか?

松崎さん:

メンティーの話をじっくりと聞いて傾聴をしているつもりでも、実際は自分が話しすぎている割合が多いこともありました。つい「問題解決のための情報収集」を行ってしまう自分の癖に気付けたことも、「Ando-san」の成果の1つです。

Ando-sanでは「10秒以上話している」箇所を検知して、自身の発話量を客観的に確認できます。発話量をチェックしながら、なぜ長い時間話していたのかについて振り返り、話したいことを一方的に伝えてしまっていないか見直すきっかけになりました。

また、私自身はなるべく相手の価値観に寄り添う1on1を実施したいと考えています。キャリアに対する考え方はそれぞれ異なるため、相手を否定したり評価したりせず、個々に合わせて引き出す1on1を心がけたいと改めて感じました。

斉藤さん:

「Ando-san」で対話が可視化されることで、マネジメントスタイルを見直すきっかけにもなりました。相手に合わせて寄り添う姿勢を大切にしつつ、コーチングとティーチングを意識的に使い分けて1on1に臨めるようになったと思います。

対話の積み重ねが組織の風土を作っていく

ー改めて、今回の施策全体の成果、感想について教えてください。

松崎さん:

今回のトライアルでは、ツールの使用方法だけではなく、1on1のメソッドやピープルマネジメント全般についてもシンギュレイトの皆さまに丁寧に伴走していただきました。1on1とピープルマネジメント全般の学びが深まったため、非常に感謝しています。

1on1を行う意義を見直す機会になっただけでなく、所属部門を超えたつながりが生まれたことは、組織全体にとって大きな成果だと感じています。

また、メンバーの成長のために、内発的動機に踏み込んで理解しようとするメンバーがいることを知る機会にもなりました。多忙なプレイングマネージャーが多い環境ですが、今後も1on1を効果的に活用し、振り返りや自己成長につなげていってほしいと思います。

斉藤さん:

今回のトライアルでは自分の対話が可視化されたことで、コーチングとティーチングの使い分けを意識でき、自身のスキルアップに繋がりました。1on1を体系的に学び、実施方法を見直す良い機会になったと感じています。

これまでは、長く一緒に働いてきたメンバーなど、関係性が構築されている相手との1on1が多かったのですが、今後は、関係性が浅い相手に対しても今回の経験を活かして信頼関係を築いていきたいです。

関係性が作れている相手だと、「今さら話すことはない」と考えがちですが、理解しているつもりにならないことも大切です。関係性にあぐらをかかず、相手の気持ちやキャリア像の変化などをしっかりキャッチしていきたいと考えています。

ー今回の施策をきっかけに今後の組織開発についてどのように取り組みたいですか?

松崎さん:

今回の取り組みを通して、「働く人が自分自身を大切にし、働く人同士が『共に』助け合い尊重しあう関係性・仕組み・文化がある組織」を目指していることを再認識できました。組織内の摩擦を減らすことで、本来注力すべき事業やお客様対応により多くの時間とエネルギーを注ぐことが可能になります。

ただこれは、ひとりで果たせるものではないので、組織文化を醸成する人 =「ピープルマネジメントの当事者」を増やしていって、そのひとたちの活動がうまくいくよう背中を押す役割を果たしていきたいと思っています。

斉藤さん:

メンバーの成長を支援したいと思えることこそが、「野村総合研究所らしさ」だと思います。これまでの経験や学びを自分の糧にしながら次世代へとつなげていくために、1on1を通じてメンバーの成長を丁寧に支援していきたいと思います。

株式会社野村総合研究所

株式会社野村総合研究所は、1965年に設立された総合シンクタンクであり、コンサルティング事業とITソリューション事業を両軸としたサービスを提供しています。経営戦略や業務改革の提案から、システムの設計・開発・運用まで一貫して支援する体制を強みとし、官公庁や金融機関、製造業など多様な業種のクライアントに高い専門性と信頼性を提供しています。

© Cingulate Inc.